腎癌の記憶

〜〜 腎細胞癌 闘病記 〜〜

癌は不治の病

2011年5月15日(日)

癌の治療成績は向上していない

「泌尿器科のがんがわかる本」(四海書房)は、これまで癌と無縁だった人向けに書かれた非常に分かりやすい本です。(左欄参照) この中で、「癌は簡単に治らない一生の病気であることを理解することが重要である」と何度も述べています。 告知があたり前となった昨今、癌は治るようになってきていると思っていた私にとって、この言葉はショックでした。

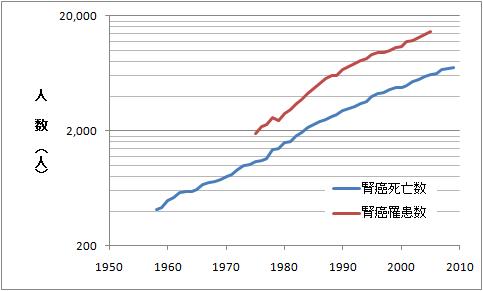

下図は日本の死因別にみた死亡率の推移を示したものです。(厚生労働省 統計調査より)

1981年(昭和56年)に癌(=悪性新生物)が死因順位第1位となり、その後一貫して上昇し続けています。

2009年(平成21年)は癌が死因の30.5%(厚生労働省)を占めており、これがよく「約3人に1人が癌で亡くなる」と言われる由縁です。

このように癌で亡くなる人が増加の一途をたどっているということは、癌がいまだに完治しない病気であることを如実に物語っています。

癌になった人のうち何人が癌で亡くなっているかをみれば、治療成績が向上しているかどうか分かります。

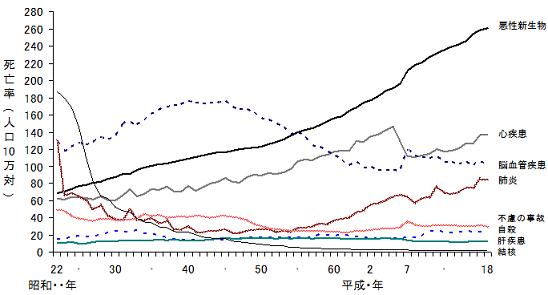

下図は全ての癌患者の罹患数と死亡数の推移を表したものです。

(「国立がん研究センターがん対策情報センター」統計情報より)

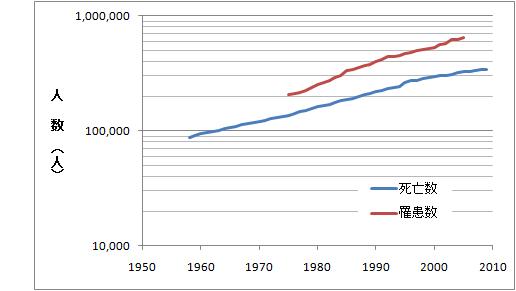

縦軸を対数にすることで罹患数と死亡数の割合が分かりやすくなります。

間隔が広くなるほど罹患数に対して死亡数の割合が少ないことになります。

これを見てもらうと罹患数と死亡数の間隔が1970年代からあまり大きく変わっていないことが分かります。

これは、癌にかかった人と癌で死亡した人との割合が30年前からそれほど改善されていないことを示しています。

すなわち、癌は不治の病と言われた昭和の時代と状況はそれほど変わっていないということです。

若干間隔が広くなってきていますが、これは癌検診等により早期に発見される患者数が増えたためと解釈されています。

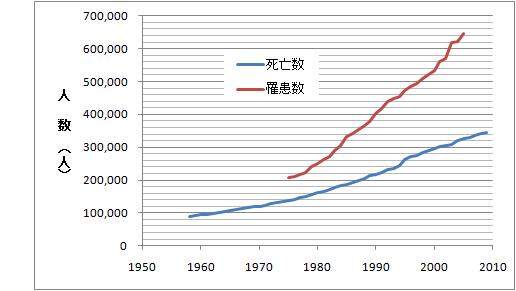

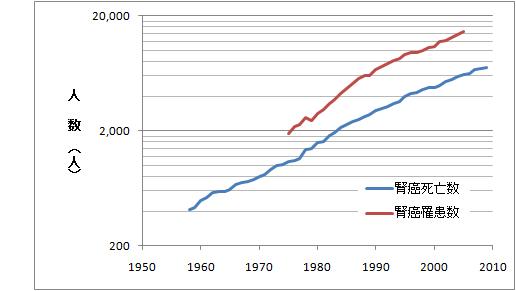

腎臓がんに関して罹患数と死亡数の推移を同じように見たのが下の図ですが、やはり同様に治療成績はそれほど良くなっていません。

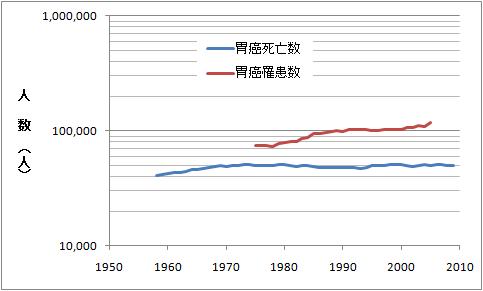

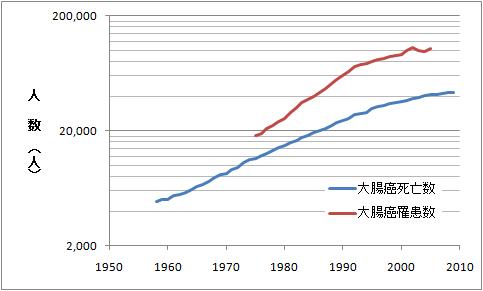

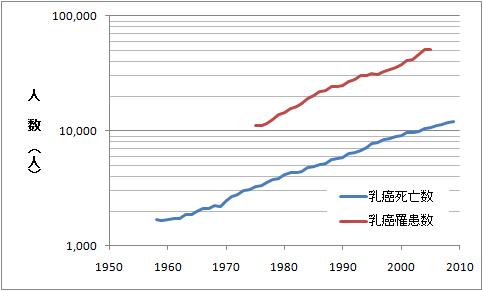

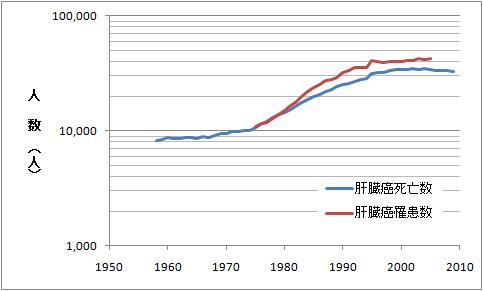

他の主要な癌についても見てみました。

結果を左欄に示します。(クリックすると図が拡大します)

胃癌や大腸癌は1990年代前半まで改善が見られますが、その後は伸び悩んでいます。

また、肝臓がんも1970年代ほぼ100%の人が助からなかったのが1980年代にかけて改善されていますが、その後は横這いです。

5年生きれば治癒

なぜ癌の治療成績が上がっていないかというと、癌は再発・転移することと癌細胞自体に薬剤耐性を身に付ける力があるからです。

手術で癌を取り去っても、放射線や薬で癌を見えないほどに小さくできたとしても、いずれ再発します。

それが数年後なのか、10年後・20年後になるのかは様々ですが、最終的には健康だった人も含めて3人に1人が癌で亡くなるというのが現実です。

したがって、癌の治療というのは癌をそのものを無くすことではなく、延命のための方策を尽くすものになります。

手術で癌の原発巣を取り除く、放射線や薬で癌の病巣を小さくするといった治療は、今後起こるであろう再発の確率をできるだけ小さくして先延ばしにするために行われます。

そこを見誤って、無理な手術や薬の副作用で残りの人生のほとんどを苦しい時間にすり替えてしまうばかりか、逆に寿命を縮めてしまうということが起きています。

他の病気だとある期間苦しい治療を我慢して乗り越えれば、完治して明るい未来が待っていますが、癌の治療はそうとは限りません。

この問題に関しては多くの書籍が出版され、いろいろな場で物議をかもしているので、そちらを参考にされると良いかと思います。

完治しない癌に対して治療効果を評価するために、ある期間を区切ってその時点で生きているかどうかという見方をします。

それが生存率で、一般的には5年生存率で評価します。

したがって、医者が「あなたの癌は手術すれば大丈夫ですよ」と言ったときは「5年間は生きていられますよ」という意味で言っています。

但し、5年という数字に医学的な根拠はありません。

昔は5年間再発が無ければ一応安心していいと考えられていましたが、現在は癌はそんな単純なものではないということが分かってきています。

また、生きているかどうかという見方をしますので、癌が再発しても生きていれば生存率にカウントされます。

上で見たように死亡率は改善されていませんが、5年生存率でみた場合は下のように治療効果は上がっています。(メジカルビュー社「腎癌のすべて」より)

その意味では「癌の発見」=「死期が近い」という図式に対する恐怖というのは、昔に比べてかなり薄らいできています。

| 腎限局の癌 | 腎癌全体 | |

| 1979〜1990年 | 75.4% | 70.3% |

| ↓ | ↓ | |

| 1991〜2000年 | 86.5% | 82.4% |

1ヶ月間効けば合格

癌に効く薬というのも、癌特有の意味があります。

癌の治療においては、4週間に亘って癌の大きさが7割(画像上の面積で半分)になれば効果がある(「奏功」という)と定義されているからです。

しかし、癌の多くは薬剤耐性を身に付けますので、4週間以上経過すると再び勢いをぶり返して増殖します。

そのような場合でも、その薬は有効ということで使用されているのが実情です。

「この薬は効きますよ」と言われた場合、患者は「効く」=「治る」と普通思いますが、癌の治療においては決してそのようなことはないのです。

(ごく一部の種類の癌は除く)

もう1つ、薬を服用することによって延命効果がある場合に、「効きます」と勧められることがあります。

しかし、延命期間はほぼ例外なくせいぜい数ヵ月しかありますせん。

「この薬が効く確率は30%です」と言われたとき、どう理解すればいいのでしょうか?

この薬を試した100人中30人は数ヵ月延命できたが、残り70名は服用しなかった人と変わらなかったということです。

一方、薬にはこれも例外なく副作用があります。

苦しい副作用に耐える生活をしても数ヵ月寿命を延ばす可能性に賭けるのか、それは自分で決断しなければなりません。

このように、医者の「効きます」という言葉を安易に捉えて、都合の良い解釈をしないことが大切です。 腎臓がんでは有効な抗がん剤はなくサイトカインや分子標的薬が使われますが、これらも事情はまったく同じです。

腹をくくるしかない

少なくとも、今これを読んでいただいたいている皆さんが生きている間に、事態が大きく好転することはないでしょう。

したがって、癌を告知されたら一生癌と付き合っていく覚悟をして腹を括るしかないと思います。

しかし、いたずらに悲観することはありません。

検査機械の高性能化や手術技術の向上、先進医療機器の導入によって生存率は確実に延びています。

患者は自分の病状と現在の医療情報を正しく理解して、間違った治療を受けないように注意しさえすれば普通に生きられると思います。

なぜなら癌は太古から存在する病気であり、癌が知られていない時代では老衰で亡くなったとされていたからです。

2011年5月15日(日)

病院の選択

病院の選択